お役立ちミニ情報

医療安全管理に関するお役立ちミニ情報を不定期で公開しております。ぜひ日々の業務にお役立ちいただければ幸いです。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑲

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

2025年4月11日

-施設内医療安全ニュースは活用されていますか-

医療安全管理者が愛情をこめて作成したニュース、伝えたい情報が伝えたい人に確実に届いていますか、配信した後どう活用されているのか把握できていますか。

部署ボックスに配布されたものを各部署で掲示している・・・だけでは活用とはなりません。

作成と発行が目的にならないよう、せっかくの医療安全ニュースが活用されるよう工夫があるとよいと思います。

≪工夫の例≫

①各部署の委員(医療安全担当者)が周知の役割を担う

- 作成した安全ニュースは委員会で作成者が作成背景や意図を説明の上、配布する。

- 委員は、この内容を自部署スタッフに説明をして(ここ大事!)掲示する。場合によっては、自部署に重要と思われることはマーカーなどで強調する。

- 掲示期間を決めておき(次の発行まで、1か月間、など)、期間が過ぎたら部署担当者が除去する。

委員の役割遂行の機会ともなります。

②モニターの方法(1)

医療安全管理研修の事後レポートの中に安全ニュースに関する設問を入れる。

「この3か月で発行された安全ニュースのタイトルを一つ記載してください」

「直近の安全ニュースには何が書かれていましたか」など。

すぐには答えられなくても、部署に戻って安全ニュースを探したり、次からのニュースへの関心は深まると期待できます。レポートの都度実施してもよいでしょう。

テストが目的ではなく、安全ニュースに関心を向けてもらうことが目的です。

③モニターの方法(2)

安全ニュースにQRコードを付けておき、見たらそこからアクセスしてもらう。

毎回ではなくても、数回ごとにQRコードをつける、年○回はアクセスをすると決めておく、など職員の負担感回避の工夫もあると良いかも知れません。

医療安全管理者お役立ちミニ情報⑩(2023年10月26日)では「施設内医療安全ニュース 発行のススメ」として、施設内医療安全ニュースの有用性やフォーマットの紹介などを行っています。

皆様のところでの安全ニュースの発行や活用について、工夫点などもお知らせください。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑱

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2025年1月28日

立入検査と適時調査

―医療安全管理者の役割―

<立入検査、適時調査の目的>

立入検査(医療監視)とは、医療法25条に基づき実施されるもので、主に医療法に基づいた安全管理体制や感染対策、個人情報保護法の遵守、放射線機器の取り扱いといった、医療機関の設備・管理の維持を目的に点検が行われます。医療法に基づくすべての病院が対象で原則として年1回の実施とされています。

医療法第六条の十には「医療の安全を確保するための措置を講じなければならない」と規定されています。

適時調査とは 施設基準の届出を行っている保険医療機関等に対して、 届出要件を満たしているか実地調査を行うものです。施設基準の留意事項通知において、原則として年1回、 届出受理後6ヶ月以内を目途 に適時調査を実施することとなっています。

適時調査の基準の一つとして「医療安全管理体制」が位置づけられています。

(他の基準は「入院診療計画」「院内感染防止対策」「褥瘡対策」「栄養管理体制」、令和6年度の改定でさらに3項目「栄養管理体制の基準の明確化」「人生の最終段階における意思決定支援」「身体的拘束の最小化の取り組み」が加わり計8要件)

<医療安全管理者の役割>

目的は異なっていますが、医療安全管理者に求められることに変わりはありません。

手順

① 事前に届く「通知」に、準備する資料や必要項目について記載があります。この項目のうち、医療安全管理者が担当するところを明確にしておきます(病院全体で担当項目の漏れがないように決めておく)

② 担当項目に記載されていることをよく読み込み、その意味を正しく理解することが重要です

③ この内容について確実に実践していることを再確認し、提示すべき資料を準備します。

当日、あわてず資料提示ができるように付箋や印をつけるのも一つの方法です

④ 当日、資料とともに実施していること、できていないことを理由を含めて具体的に説明をします(できていないことは今後どのような予定になっているか)

⑤ この過程で明確になった自施設の医療安全管理体制の不具合を把握し、改善の機会とします

<立入検査、適時調査の持つ意味>

○ 病院としての体制を問われています。そのためには

l 必要な組織体制になっているか(可視化、基準や要綱がある)

l 機能しているか(全職員に周知しそのとおりに実践している、実践状況の把握と評価をしている、必要な修正を行っている)

l これらの記録があるか

できていない場合には、現時点での経過(準備中、開始したところ、理由があって休止しているなど)、今後どのように実施予定かを説明できるとよいかもしれません

○ 前回不具合があったものについては、その後の対応や経過を確認しておきます

○ 基本的には事前のチェックリストに沿って問われます。言い訳や否定的な表現は避け、問われていることに誠実に答えていきましょう

○ 自信をもって対応できるように、事前にシミュレーションを行っておくとよいでしょう

決して当日を乗り切るための技が必要なのではありません。

準備の過程で自施設の現状整理をし、

見えてきた課題を改善する絶好の機会です。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑰

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 植山誠一)

2025年1月27日

医療事故調査制度成立から10年

~医療安全管理者が準備すること~

医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立(制度施行は平成27年10月1日)し医療法に盛り込まれました。「予期せぬ死亡」が発生した時に、原因の究明をするために調査を行い、再発防止につなげ安全な医療の提供を目指した制度です。報告された事例は「医療事故の再発防止に向けた提言」や「警鐘レポート」として医療機関に情報提供されています。

制度の目的や調査の流れなど詳細については、以下のリンクから一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)のホームページをご参照ください。

医療事故調査制度の概要INDEX|一般社団法人 日本医療安全調査機構

ここでは、予期せぬ死亡に備えて、医療安全管理者が平時から準備しておくことについてお伝えします。

① 医療安全管理指針への記載は明確になっていますか

医療安全に係る指針には、該当となる医療事故が発生した際の対応基準について、明記しておく必要があります。重大事故発生時の対応手順の一環として院内に周知し、実際に事故が発生した場合に適切に行動できるよう、フロー図や連絡先一覧を載せ、適宜更新しておくことが必要です。

② 職員への周知・教育はしていますか

施設内の職員が医療事故調査制度を正しく理解し、迅速かつ適切に対応できるように、周知と教育が必要です。院内研修のテーマとして取り上げたり、事故発生時のシミュレーション教育を実施するなどの取り組みにより、組織の安全文化の醸成を促しましょう。

③ 患者・家族が見えるところに医療事故調査制度のポスター掲示はしていますか

医療事故調査制度が存在することを患者・家族にあらかじめ伝えておくことで、安心感と信頼の向上が期待できます。また、万が一事故が発生した場合にも事前に説明しておくことでコミュニケーションがスムーズになり建設的な会話が可能になります。日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)のホームページには、制度に関する患者・家族向けのリーフレットやポスターが掲載されていますので、それらを利用し患者・家族への周知を進めましょう。

④ 施設内で発生した全死亡事例を施設管理者(院長)が把握するシステムはありますか

施設管理者(院長)は、事故調査制度に該当する事例かどうかを判断する責任があります。院内で発生する死亡事例の中に事故調査制度に該当するがあるかどうかを判断するために、全死亡事例を把握する仕組みが必要です。

⑤ 施設管理者(院長)は医療事故調査制度に関する最新の研修を受けていますか

東京都保健医療局のホームページに掲載されている「令和6年度病院自主管理チェックリスト」には、チェック項目に「医療事故調査制度に係る研修(医療事故調査・支援センター及び支援団体が主催)へ業務に携わる者のみならず、病院の管理者も受講している」と挙げられており、積極的な研修受講が求められています。医療安全管理者として施設の管理者に受講を勧めましょう。

病院自主管理チェックリスト(放射線を含む)|病院管理|東京都保健医療局

これらの項目については、直近の立ち入り調査等で指摘されている項目です。医療安全管理者として施設内の安全管理体制を確保するために、施設管理者(院長)とともに取り組む必要があります。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑯

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2024年8月30日

9月17日はWHO「世界患者安全の日」 制定5周年

シンボルカラーはオレンジ!

「世界患者安全の日」とは、「患者安全を促進すべく世界保健機関(WHO)加盟国による世界的な連携と行動に向けた活動をすること」を目的として、医療制度を利用するすべての人々のリスクを軽減するために2019年の第72回世界保健総会で制定されました。

WHOは、患者安全文化醸成のための普及活動の一環として毎年スローガン等を作成しています。

2024年は

テーマ 「Improving diagnosis for patient safety」

患者安全のための診断の改善

スローガン 「Get it right, make it safe !」

正確に、そして安全に

患者の安全を確保し、ヘルスアウトカムを改善していく上で、正しくタイムリーな診断が極めて重要であることを強調しています。

(WHO、公益社団法人日本WHO協会 ホームページより)

厚生労働省のホームページでは、これまでの経過や全国の医療機関や団体での取り組みの様子が写真、ポスターとともに多数紹介されています。

これらを参考に、皆さんのところでもポスター掲示、安全情報などでの啓発や、委員会などでの情報提供をされてはどうでしょうか。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40267.html

公益社団法人日本WHO協会

https://japan-who.or.jp/news-releases/2408-10/

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑮

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 今泉和子)

2024年8月27日

『身体的拘束の最小化』が施設基準に

令和6年度の診療報酬改定において、「身体的拘束を最小化する取組の強化」が施設基準となり、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備することが規定されました。

令和6年診療報酬改定の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238907.pdf

皆さんはどのように感じましたか?

なんと厳しい条件か・・・と思うかもしれませんが、身体拘束最小化の基準として挙げられた項目を見てみると、すでに取り組まれている病院も多いのではないでしょうか?

厚生労働省の調査で8~9割の病院ですでに実施できていると報告されています。とくに病院機能評価を受けている病院では身体的拘束についても厳しく審査されるため、すでに取り組みができていることも多いのではないでしょうか。

自分の働く病院において、できているところ、できていないところを明確にし、対応していきましょう。

◆Checkpoint◆

✔ 患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。

➡「身体拘束の3つの要件」に含まれる内容

✔ 身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

と。

➡患者に実施したことを記録に残すことは医療法及び医療法施行規則と診療報酬制度上において規定されている。また、身体拘束に関わるマニュアルが整備されている病院では、身体拘束に関わることは記録に残すことが明記されていることが多い。

✔ 当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医

師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設

置されていること。薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加して

いることが望ましい。

➡チームの設置は必要不可欠ですが、病院内の委員会や各部署で同様の対策を講じていることもほとんどで、身体的拘束の実施率はほとんどの病院で10%未満となっている。チームとして活動し効果を出すためにはチームメンバーの選定が重要となる。

◆身体的拘束最小化チームの業務◆

✔ 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知

徹底すること。

✔ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し職員に周知し活用する

こと。

✔ 定期的に当該指針の見直しを行うこと。

✔ 当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や身体的拘束以外

の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが

望ましい。

看護配置の現状を考えると、厳しい内容と感じてしまうこともありますが、これまで、看護師が大切にしていた患者さんの尊厳や倫理的な課題を、国が重要なことと認め基準として定めたことです。

今回の改定の施設基準に、専任の医師・多職種を含むチーム、薬剤の適正使用について明文化されたことは、病院全体でチームとして取り組み、共に考え、議論するためのきっかけとなり、全国の病院がこれに取り組むことにより、新たな問題が抽出され、それを解決するために身体拘束に関わる新たな対策が見出されることも期待できると思います。

こんな取り組みも・・・(^^♪

認知症マフ:認知症特有の症状から手元に不安を感じる人が触れたり手を通したりして落ち着けるように、さまざまな飾りを縫い付けた円柱型のニット小物です。

イギリスなど海外の高齢者施設や病院でも使われており、英語では「Twiddle Muff(トゥイドルマフ)」と呼ばれています。

下の写真は、筒状に編まれた毛糸の中にはボンボンがつけてあり、両サイドから手を入れると、ボンボンを触ることができます。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑭

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 大場倫子)

2024年6月17日

仕事ができる医療安全管理者になるためには

―「緊急ではない重要なこと」が置き去りにされていませんか―

1.取り組むことの優先順位

私たちは、毎日報告されるインシデント・アクシデントのレポートの確認とその対応に追われています。そして、毎日やるべきことに追われ、急ぎではない重要なことを後回しにしてしまうことがあります。しかし、日々の業務を対応しているだけでは問題の根本解決にはなりません。

自ら主体的に動くためには、仕事の優先順位をつけて取り組むことが必要になります。

優先順位をつけるには緊急なことと重要なことを2つの軸にわけて考えます。そして、一番のポイントは、『緊急ではないが重要なこと』を後回しせずに、意図して取り組み、意識して優先するということです。そうすることで、業務の改善や改革、変革へと繋がります。

出典:「看護マネジメントの最前線」P80引用、

高田誠 日本ヘルスケアテクノ株式会社 2022

2.快適ゾーンから踏み出す勇気

『緊急ではないが重要なこと』には、難しい問題が多くあり、しっかり考えて取り組む時間を作る必要があります。これは「いつもやっていること」とは別の行動を起こさなければできないことではないかと思います。人はみな「いつもやっていること」をやっていたい、つまり「快適ゾーン」にとどまってその中の仕事をしていたいという心理がはたらき、なかなか踏み出すことができないものです。

これは新しいことをはじめることを妨げるバリアになってしまいます。このことを理解し、自分自身をコントロールすることは、マネジメント・スキルの一つです。ぜひ、「快適ゾーンから踏み出す勇気」をもって、『緊急ではないが重要なこと』に取り組んでみてください。

出典:「2021年第1回5日目臨床看護マネジメント研修

リーダーシップとマネジメント」研修資料一部改変

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑬

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木 久美子)

2024年3月25日

-令和6年度 医療安全管理者養成研修 受講生募集始まる-

令和6年度の各団体主催の医療安全管理者養成研修の受講者募集が始まっています。

当学会では、そのうちのいくつかをご紹介していきます。

いずれも、平成19年3月(令和2年3月改定)に厚生労働省医療安全対策会議より公表された「医療案安全管理者の業務指針および医療案安全管理者の養成のための研修プログラム作成指針」に則した内容であり、診療報酬における「医療安全対策加算」の要件を満たしていることが記載されています。

受講方法、対象者、プログラム内容にはそれぞれの主催団体の特徴が読み取れます。受講料の設定も多様です。

●オンライン・リモートと参加型を組み合わせたもの

●オンデマンドと集合研修を組み合わせたもの

●受講要件を絞らず医療安全を学びたい人を広く募集しているもの

●施設の上司の推薦を必要としているもの

●研修組み立て次第で早い時期に修了が可能なもの

●更新制度を設けているもの

●学会認定としているもの

などがあります。

学会認定とし更新制度を設けているのは「医療安全管理者の継続学習」までを研修の後に組み込んでいるものです。

※「医療安全対策加算」要件には「適切な研修を修了した医療有資格者が・・・」となっており、研修の「修了証」が必要です。

募集が始まっている、または予定のある研修の主催団体名とURLを記載しています。

詳細はそこからご覧いただき、自施設の特徴、自分の受講環境や制約要件、自身の役割などを考慮しながら、適切な研修の選択ができる一助になればと思います。

スキルアップに活用できるチャンスにもなります。他職種にもおすすめください。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑫

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 今泉 和子)

2024年1月11日

【医療安全管理者養成研修の計画的な受講】

医療安全管理者養成研修は組織的な安全管理体制を確立するために必要な基本的知識・方法について学習し、自施設における医療安全管理者として活動できる人を育成することを目的に開催されています。

平成19年3月(令和2年3月改定)には必要な内容が「医療安全管理者の業務指針および医療安全管理者の養成のための研修プログラム作成指針」として公表されています。

医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士等の医療有資格者が受講することで、専従・専任の医療安全管理者として活躍することができ、医療安全管理対策加算算定の要件を満たすことができます。

加算要件のためだけではなくこの研修の修了者が病院に複数存在すると、医療安全管理者のサポート体制や相互理解が進み、安全な組織づくりが進むと考えられます。

また、この資格の有効期限はありませんが、資格取得者は自主的に学習を続けることが必要とされているため、再学習の機会としても活用できると思います。

医療安全対策加算の算定要件と施設基準(2022 一部引用)

| 施設基準 | |

|

医療安全対策加算1 入院初日に限り85点 |

|

|

医療安全対策加算2 入院初日に限り30点 |

|

※入院期間が通算される再入院の初日は算定できません

皆さんのところでは、この研修への参加を計画的に行っていますか。

多職種協働やタスクシフト・シェアなど求められる時代になっており、医師・看護師だけでなく多職種の受講を検討してみてはいかがでしょうか?

医療安全管理者養成研修は、病院団体、職能団体、学会などが主催しが開催されています。

開催方法も多様となっており、対面・集合研修のほか、オンデマンド講義やeラーニング、オンライン演習などがあります。

対面・集合型、オンデマンドそれぞれに良さや欠点がありますので、職場の状況に応じた受講方法を選択できます。

受講決定するまでの準備などもあります、年間計画として検討をお勧めします。

受講修了後の医療安全の活動の場の設定も重要になるため、あわせてご検討ください。

募集要項が公開されましたら、このホームページでも紹介していく予定ですので、皆さんも情報収集してみてください。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑪

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 今泉 和子)

2023年12月12日

YouTubeはじめました。

患者安全マネジメント委員会では、より多くの医療安全管理者の皆さんにお役立ちミニ情報を活用していただけるように、

YouTubeで動画の配信をはじめました。

コメント欄で、ご意見・ご感想をお待ちしております!

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

YouTubeチャンネル

現場の医療安全管理者への支援や

情報提供を行います!

第1弾動画です!↓

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑩

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 植山誠一)

2023年10月26日

- 施設内医療安全ニュース 発行のススメ -

施設内で医療安全ニュースを発行することは、以下の観点から自施設の医療の質を向上させ、患者と職員の安全を守るために重要です。

日本医療機能評価機構の評価項目

「1.3.2 安全確保に向けた情報収集と検討を行っている」において、

情報収集について

『厚生労働省、日本医療機能評価機構、各団体、各学会などの提言や

勧告、医薬品や医療機器の製造販売業者からの安全性情報なども

タイムリーに取り上げて職員に浸透することが望ましい』

と述べられています。

1.情報共有

自施設におけるインシデント・アクシデントの発生と再発防止策を、

施設内の全職員が部署の垣根を越えて把握し共有することで、

施設内で統一した対応が可能となります。

2.情報提供

自施設の職員に最新の医療安全の情報や、安全に関する知識を提供することができます。

自施設に新しく導入された医療機器や医薬品の情報を提供することは

もちろん、日本医療機能評価機構の「医療安全情報」や

日本医療安全調査機構の「医療事故の再発防止に向けた提言」から、

自施設に必要な情報を抽出し、情報提供することも効果的です。

3.医療安全教育

再発防止対策の共有や新たな知識の提供は、医療安全教育の視点からも重要です。

自部署で今後起こりうる医療事故について共有学習が可能となります。

また、同様の事故発生を未然に防ぐために必要な行動を考察する機会になります。

4.医療安全に取り組む組織風土の醸成

医療安全に関する情報を発信し続け、職員の安全に対する認識を深めることは、病院全体で医療安全に取り組む組織風土の醸成を促進します。

医療安全ニュースは、医療安全管理者が日々感じている施設内の

リスクマネージメントに対する思いを全職員に伝える機会です。

自施設の現状に合わせた掲載内容の選択が重要となります。

患者安全マネジメント委員会では、

日本臨床看護マネジメント学会ホームページ(当HP)の「様式集」に、医療安全ニュースのフォーマットを掲載しました。

「院内広報を発行したいが、レイアウトに費やす時間がない・・・」

「情報を伝えるフォーマットが欲しい!」

という方は、是非ともご参考にしていただき、活用してください。

【様式集 院内広報フォーマットはこちらから】

【フォーマット例】

他にも種類があります!

上記「様式集」のリンクから

無料でご使用いただけます。

【院内広報作成例】フォーマットを使用して作成した例です

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑨

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2023年10月11日

令和5年度『医療安全推進週間』は

11月19日(日)~ 11月25日(土)

ーわかるまで聞こう話そう伝えようー

厚生労働省では、ポスターの作成・配布や

広報誌・SNS等による広報を通じて同週間の周知を行っています。

【目的とはじまり】

厚生労働省では、「患者の安全を守る」ことを中心とした総合的な

医療安全対策を推進するため、2001年から各関係者の共同行動を

「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動

(ペイシェント・セーフティ・アクション)」と命名し、

様々な取り組みを推進しています。

その一環として、

医療機関や医療関係団体等における取り組みの推進を図り、また、

これらの取り組みについて国民の理解や認識を深めていただく

ことを目的として、

11月25日(いい医療に向かってGO)を含む1週間を

「医療安全推進週間」と定めています。

【今年の取り組みとポスターの活用】

医療機関だけでなく、行政機関、医療関係団体も様々な取り組みを

しています。

テーマは「わかるまで聞こう話そう伝えよう」です。

皆さんのところではどんな計画がありますか?

厚労省のホームページから、医療機関等で活用できるポスターを

ダウンロードすることができます。

このポスターの中に、自施設の取り組みを記載すると、

オリジナルのポスターになります。

《例》

・A病院の例:A病院ではコミュニケーションエラー防止に

取り組んでいます。SBARを活用しています。

・B病院の例:B病院では安全な環境作りに取り組んでいます。

チームによる安全ラウンドを続けています。

★医療安全推進の活動の一つとして、このポスターとともに

週間を活用した取り組みをすることをお勧めします。

【厚生労働省ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouanzen2023_00002.html

【ポスター】

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001146933.pdf

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑧

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2023年9月20日

- 地方厚生局主催 医療安全セミナーのおすすめ -

全国8か所の地方厚生局では、

毎年11月に医療安全セミナーを開催しています。

すでに数か所では募集が始まっています。

●受講対象が全職種であること

●募集人数が多いこと(500名、1,000名など)

●Zoomやオンデマンドでの参加ができること

●参加費が無料であること

などの特徴があります。

グループワークコースを設けているところもあります。

★病院で医療安全推進の役割を担っているものの

研修に参加しにくい方

★新しい情報を取得したい方

の受講の機会です!是非おすすめしてください。

尚、診療報酬に係る医療安全対策加算に関する施設基準における

「医療安全対策に係る適切な研修」の一部に該当しないため

参加証の発行はしないと明記してあるところもあります。

ご確認ください。

【地方厚生局一覧】

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑦

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2023年8月29日

9月17日は「世界患者安全の日」です

シンボルカラーはオレンジ!

「世界患者安全の日」とは、「患者安全を促進すべく世界保健機関(WHO)加盟国による世界的な連携と行動に向けた活動をすること」を目的として、医療制度を利用するすべての人々のリスクを軽減するために2019年の第72回世界保健総会で制定されました。

WHOは、患者安全文化醸成のための普及活動の一環として毎年スローガン等を作成しています。

2023年のテーマは

「患者安全のために患者を参加させる(Engaging patients for patient safety)」

(公益社団法人日本WHO協会)

厚生労働省のホームページでは、これまでの経過や全国の医療機関や団体での取り組みの様子が写真、ポスターとともに多数紹介されています。

これらを参考に、皆さんのところでも啓発や情報提供をしませんか。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34090.html

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑥

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 今泉和子)

2023年8月25日

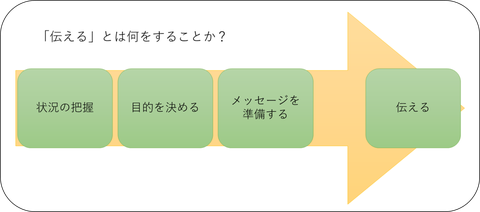

-「しっかり伝える」とは-委員会での医療安全管理者の苦悩-

医療安全管理委員会は、医療法施行規則第一条の十一に「病院の管理者が医療安全管理のための体制として確保しなければならない」の一つに定められており、医療にかかわる安全確保のための方策を講じたり、周知したりすることが求められる、重要なものです。

このような話し合いや、方策を実践してもらうために、委員や病院職員に「伝える」ことが必要な場面はたくさんあると思います。

そのような場面において「医療安全管理者の伝えたいことが、委員に適切に伝わっていない」という不安や、「何度も言ったのに伝わっていない」という不満を感じたことがありませんか?

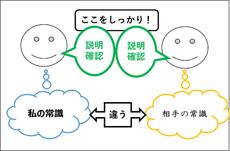

「伝わらないと感じる理由」

相手の職種や経歴は人それぞれ違います。

「わかっているはずだろう」では伝わらないのです。

「しっかり伝える」とは「十分に説明すること」と「必要なことを全て確認すること」です。

ここには背景の説明、全体像の説明、自分の意図の説明、理由の説明などがあるでしょう。

決して「いろいろとできるだけたくさん伝える」ではありません。

本当に必要なことを明確にし、整理し十分な準備が必要です。

準備にエネルギーをかけること、メッセージは何かを明確にすることが重要です!

図の出典:「看護マネジメントの最前線」P84・85を一部改変して使用

高田誠 日本ヘルスケアテクノ株式会社 2022

医療法施行規則第一条の十一 医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)

「伝える」コツをもっと知りたい方へ!

医療安全管理者 お役立ちミニ情報⑤

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2023年4月28日

-医療安全管理者養成研修 受講生募集始まる-

今年度の医療安全管理者養成研修の開催要項の公表と受講者募集が始まっています。

当学会では、そのうちのいくつかをご紹介していきます。

いずれも、平成19年3月(令和2年3月改定)に厚生労働省医療安全対策会議より公表された「医療案安全管理者の業務指針および医療案安全管理者の養成のための研修プログラム作成指針」に則した内容であり、診療報酬における「医療安全対策加算」の要件を満たしていることが記載されています。

しかし、受講方法、対象者、プログラム内容にはそれぞれの主催団体の特徴が読み取れます。

・オンデマンドやリモートを中心としたものと現地集合を主としたもの

・オンデマンド研修時間と集合研修時間の割合の違い

・医療安全管理者としての役割発揮に重点を置いているもの

・受講要件を絞らず医療安全を学びたい人を広く募集しているもの

・施設の上司の推薦を必要としているもの

・研修組み立て次第で早い時期に修了が可能なもの

・更新制度を設けているもの

などがあります。

※更新制度は「医療安全対策加算」の要件ではありません。求められている「医療安全管理者の継続学習」までを研修の一環として組み込んでいるものです。

募集が始まっている研修の主催団体名とURLを記載しています。詳細はそこからご覧いただき、自施設の特徴、自分の受講環境や制約要件、自身の役割などを考慮しながら、適切な研修の選択ができる一助になればと思います。スキルアップに活用できるチャンスにもなります、参考にしてみてください。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報④

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2023年3月10日

【医療安全管理者養成研修の計画的な受講】

病院団体、職能団体、学会などが主催した多様な医療安全管理者養成研修が開催されています。病院で医療安全管理対策加算算定の要件の一つに、医療安全管理者(専従・専任)が医療安全管理者養成研修修了者であることが求められています。

この研修には、研修時間が規定以上であるか、演習も含む定められた内容のプログラムであるかなどの厳しい条件を備えており、全課程受講することで組織的な医療安全の実践のための知識や手法を系統的に学ぶことができます。

加算要件のためだけではなくこの研修の修了者が病院に複数存在すると、医療安全管理者のサポート体制や相互理解が進み、安全な組織づくりが進むと考えられます。

皆さんのところでは、この研修への参加を計画的に行っていますか。看護職以外の受講の状況はいかがですか。

ここ数年は、新型コロナ感染症の影響で研修形態の変化が大きく、リモートやオンデマンドでの参加ができるものも多くなりました。集合型、オンデマンドそれぞれの良さや欠点もありますが、職場の状況に応じた選択ができるチャンスでもあります。

受講決定までの準備などもあります、年間計画として検討をお勧めします。

受講前の病院としての導入のオリエンテーション、修了後の医療安全の活動の場の設定も重要です。

募集要項が公開されたものから、いくつかをこのページでも紹介していきます。皆さんも情報収集してみてください。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報③

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 植山誠一)

2023年1月17日

【医療用医薬品、医療機器等へのバーコード表示の義務化】

2022年12月から医療用医薬品、医療機器等へのバーコード表示が義務化されました。これは2019年12月に公布された改正薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)に基づくものです。

医療安全管理においては以下のメリットが挙げられます。

① トレーサビリティの確保による、取り違えの防止、回収ロットの特定

バーコード表示の義務化により、製品の取り違え防止やトレーサビリティ(追跡可能性)の確保、流通の効率化などが図られます。原料調達から製造、医療現場に届けられるまでの流通の管理ができるようになり、医薬品や医療機器等の取り違え防止や回収ロットの特定等により医療安全の向上が期待されます。

② 最新の添付文書等の情報提供

2022年8月から実施されている添付文書の電子化(2年間の経過措置期間有り)により、製造販売業者が医薬品等に添付している用法、用量その他使用及び取り扱い上の注意を記載した文書が電子化されましたが、今回表示が義務化されたバーコード情報にアクセスすることで、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のホームページ上で、頻繁に改訂される添付文書の内容を最新の状態で確認できるようになりました。

参照:PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)「添付文書の電子化について」

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/0003.html

この他にも、膨大な紙資源の浪費の抑制や災害時の確実な情報提供などのメリットがあり、最新の情報を医療安全の向上に活用することが期待されます。

医療安全管理者 お役立ちミニ情報②

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2022年10月14日

医療安全推進週間-わかるまで聞こう話そう伝えようー

【目的とはじまり】

厚生労働省では、「患者の安全を守る」ことを中心とした総合的な医療安全対策を推進するため、2001年から各関係者の共同行動を「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動(ペイシェント・セーフティ・アクション)」と命名し、様々な取り組みを推進しています。

その一環として、医療機関や医療関係団体等における取り組みの推進を図り、また、これらの取り組みについて国民の理解や認識を深めていただくことを目的として、11月25日(いい医療に向かってGO)を含む1週間を「医療安全推進週間」と定めています。

【今年の取り組みとポスターの活用】

今年は11月20日(日)~26日(土)です。医療機関だけでなく行政機関、医療関係団体も様々な取り組みをしています。

今年のテーマは「わかるまで聞こう話そう伝えよう」です。皆さんのところではどんな計画がありますか。

厚労省のホームページから、医療機関等で活用できるポスターをダウンロードすることができます。このポスターの中に自施設の取り組みを記載するとオリジナルのポスターになります。

医療安全推進の活動の一つとしてこのポスターとともに週間を活用した取り組みをすることをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouanzen2022.html

医療安全管理者 お役立ちミニ情報①

日本臨床看護マネジメント学会

患者安全マネジメント委員会

(担当委員 佐々木久美子)

2022年7月15日

全国で、猛暑の日々が続いていますが、会員の皆様にはお元気でご活躍のことと思います。

日本臨床看護マネジメント学会では、この度「患者安全マネジメント委員会」を設置し、現場の医療安全管理者への支援や情報提供を行うこととしました。

先日の委員会では「25条立入に向けた医療安全管理者の準備」が話題になりました。

令和4年5月27日に出された厚生労働省医政局長通知「令和4年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」には、留意事項が記載されています。特に医療安全では、Ⅰ―アー③にはチームの一員としての意識向上のための研修、Ⅰ―イには評価機構から提供される「医療安全情報」の活用状況、医療事故調査・支援センターから提供される「医療事故の再発防止に向けた提言の活用状況」について確認を行うとあります。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220530G0060.pdf

また、立入検査の実施報告書も出されています。東京都では「医療法第25条第1項に基づく定例立入検査の実施状況報告書」として公表されています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kanri/kensakekka.files/R2hokokusyo.pdf

他の自治体からも検索することができます。立入検査を受けるときだけでなく、日常の医療安全推進に活用できる情報が満載です。